一张158.7万,10元纸币中的币王,谁有一张就发了!

在人民币收藏领域,面值相同却价值千差万别的现象屡见不鲜。尤其是10元纸币,从第三版“大黑拾”到1972年未发行的手绘稿,再到现行的第五套1999年版,不仅记录了中国纸币的设计演进,也蕴含着巨大的收藏价值差异。这其中,部分极为罕见的版本,已经从“面值收藏”跃升为“拍场焦点”,成为藏家追逐的稀世珍品。

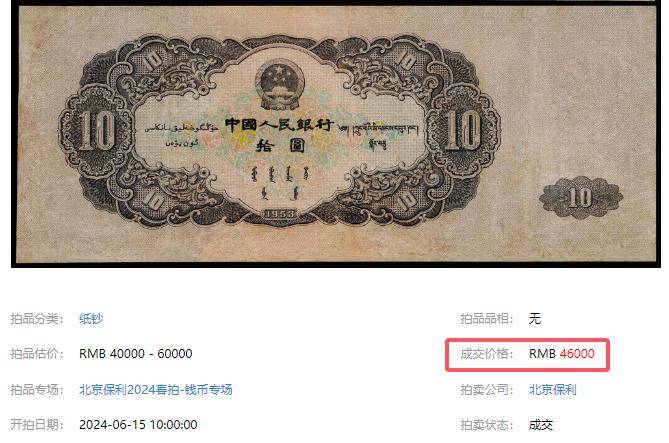

首先要提的,是几乎无人不知的“大黑拾”。它是第三套人民币中最具代表性的珍贵纸币之一,发行于1965年,票面采用黑色主调,故得名“大黑拾”。这张纸币不仅体型硕大,设计风格独特,而且因发行时间短、回收彻底,导致如今市场存世量极为稀少。

“大黑拾”的稀缺性,直接反映在价格上。即使是品相一般、存在轻微折痕甚至修补过的“大黑拾”,也能在拍卖市场上拍出4.6万元左右的价格。而如果是评级在64分以上的高分币,更是拍出过158.7万元的天价。可以说,大黑拾早已超越了“纸币”的范畴,成为人民币收藏界的“硬通货”和“门面担当”。

展开全文

为什么“大黑拾”如此受到追捧?除了稀少,更重要的是它在设计与历史中的独特性。这张纸币采用正面工农形象,背面为人民大会堂,是早期人民币中极具象征意义的一张。再加上其发行初期被广泛流通,回收时多已磨损,现今品相好的大黑拾更是难上加难。这种“物以稀为贵”的收藏逻辑,使其稳居高价榜单。

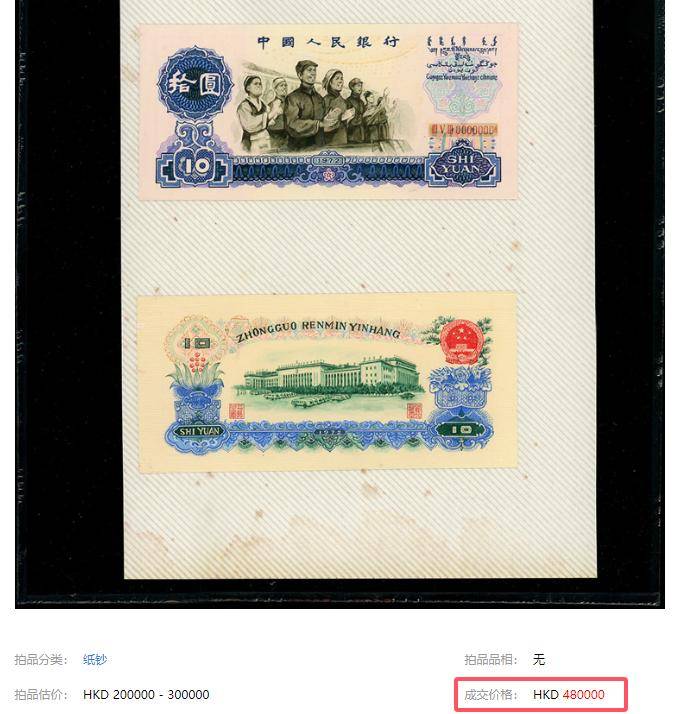

而比“大黑拾”更为罕见的,则是1972年10元纸币的手绘稿。这张纸币从未正式发行,是中国人民银行早期纸币设计过程中遗留下来的极少量手绘样稿之一。纸币以水墨画形式绘制,笔触细腻、构图大气,仅存一对,其文化价值与历史意义不可估量。

在一次拍卖会上,这对1972年手绘稿曾以48万港币的高价成交,相当于单张人民币约20多万元。这一价格并非空穴来风。手绘稿不同于正式印制的样票或流通纸币,它是设计人员在创作初期用毛笔绘制的底稿,全球仅此一对,存世独一无二。收藏界普遍认为,这类“未发行纸币原始形态”不仅仅是纸币,更是国家货币美术史的重要组成部分。

相比之下,很多人手中仍可能保有的第五套人民币中的1999年版10元纸币,虽然已具备一定的收藏溢价,市场上全新品大约在20元上下,但其仍属于“入门级藏品”。该版本因为流通时间早、部分冠字稀有,被藏家初步关注,尤其在配套四连号、靓号、补号等条件下,价值会进一步提升。

然而,从价值阶梯来看,1999年版纸币无论是在设计独特性、历史意义还是存世量方面,都远不及“大黑拾”或1972年手绘稿这类高端品种。简单来说,一张面值10元的“大黑拾”甚至可换来几千张1999年版10元纸币,这种“同面值不同世界”的反差,正是收藏市场最吸引人的地方。

最后提醒藏友:纸币收藏的乐趣,不仅在于价格波动的刺激,更在于发现冷门、挖掘价值的过程。你手中那张看似普通的10元纸币,是否也藏着某种“不同寻常”的特征?也许,下一张刷新纪录的“黑马纸币”,就在你的抽屉里。你,会不会是下一个幸运发现者?

评论